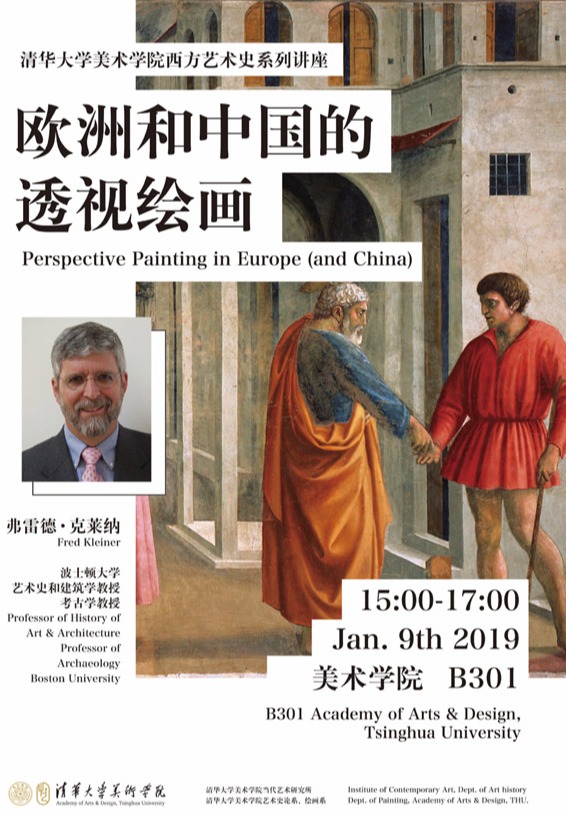

海报

2018年1月9下午3点,由清华美术学院艺术史论系、绘画系,乐动网页版登录入口,乐动(中国)当代艺术研究所共同主办的“西方艺术史系列讲座”第三讲《欧洲和中国的透视绘画》在乐动网页版登录入口,乐动(中国)B301举办,美国波士顿大学艺术史与建筑史系教授费雷德·克莱纳(FredS.Kleiner)担任主讲,乐动网页版登录入口,乐动(中国)教授张敢担任主持。近百位校内外观众参加了本场讲座。讲座同时通过在艺APP进行直播,场外约7800余人次同步观看了视频。

▲ 美国波士顿大学艺术史与建筑史系费雷德·克莱纳教授

▲ 清华美院艺术史论系张敢教授

在讲座的开始之前,张敢教授介绍了克莱纳教授所著《加德纳艺术通史》(自第11版起)在艺术史研究领域的重要地位,并希望更多的青年艺术家、学者以及艺术爱好者们能够多从此书中汲取知识,拓展视野。

讲座现场

克莱纳教授从西方绘画中的“透视”(perspective)这一概念的流变切入,从文艺复兴时期布鲁内莱斯基(Filippo Brunelleschi)创建的科学透视法背景开始,简要地介绍了“线性透视”(linearperspectve)的相关概念[如灭点(vanishingpoint)、视平线(horizonline)等]在绘画史中的重要地位,并从最为经典的美术作品,如乔托(Giotto)《宝座上的圣母》(The Ognissanti Madonna)佩鲁吉诺(Pietro Perugino)《基督授钥匙予圣彼得》(The Delivery of the Keys)和列奥纳多· 达· 芬奇(Leonardo da Vinci)《最后的晚餐》(The Last Supper)入手,深入浅出地介绍了透视方法之于艺术创作的重要意义。同时,克莱纳教授以李成《晴峦萧寺图》、沈周《庐山高图》及唐代敦煌壁画等为例,对中国传统绘画中的透视观念作了具体的分析,指出了中国传统透视理念与西方透视观念之间的联系和差异。从全球艺术史发展的角度来看,这些联系和差异则相对于单一角度的艺术史研究更具意义。

克莱纳教授精彩的讲座赢得了在场听众的热烈掌声,在此后的问答环节中,教授针对听众的疑问,进一步回答了透视观念和全球艺术史写作的相关问题。例如,克莱纳教授指出,在全球艺术史的写作过程中,对于不同文明的不同思考角度将成为艺术史写作的关键所在,而置身于上下文之中的艺术史横纵向比较能够在拓宽研究视野的同时,从更高的角度来看待艺术的发展历程。最后,作为全球艺术史写作典范《加德纳艺术通史》的作者,弗雷德教授非常希望广大艺术史爱好者能通过阅读这本经典著作有所收获。

▲ 现场合影

(图、文:艺术史论系)