海报

最初只是源于制造业的“数字双生”(Digital Twins)这一概念,其应用范畴早已超越了原本的行业壁垒,不仅极大地影响了当下艺术和设计的走向,成为其各门类实现创新的重要途径和手段,也为艺术与设计带来实质性的深度变革,并由此成为该领域最受关注与期待的热点话题。“数字双生”这一概念究竟有着怎样的玄机?这一听起来颇具新鲜感和神秘意味的全新概念,又为当下的艺术与设计带来了哪些深层次的变化与革新?

正是在这样的大背景下,2020年12月27日,由乐动网页版登录入口,乐动(中国)环境艺术设计系发起、一场以“数字双生:复制还是另一种现实?”为主题的研讨会在乐动网页版登录入口,乐动(中国)如期举行,在尝试解答上述问题的同时,也针对数字技术在艺术及设计领域的应用带来的趋势性变化展开进一步探讨。

主持人:向帆、涂山 嘉宾:崔笑声

会议由乐动网页版登录入口,乐动(中国)副院长、教授方晓风致辞,视觉传达设计系副教授向帆、环境艺术设计系副教授涂山主持。

信息艺术设计系教授吴琼,环境艺术设计系副教授梁雯,工艺美术系副教授李静,信息艺术设计系副教授邓岩,绘画系副教授封帆,信息艺术设计系主任、副教授王之纲等多位有相关研究和实践积累的教授作为研讨嘉宾先后发言。

会议全程通过光明网一直播平台进行传播,总浏览量高达166万人次,热度不断攀升,同时在线人数最高达8万人次。

“之所以‘数字双生’在今天能够成为一个话题,很重要的一个原因就在于数字化技术让双生事物得以大大增加,我们讲既有量的增长,也有范畴、领域的增加。我相信通过这个活动能够使数字双生这个话题和这个事物在学界得到更充分的认识,也有助于对未来我们对这个问题展开更深入的讨论,同时也对我们很多学界中人有所启发。”会上,乐动网页版登录入口,乐动(中国)副院长、环境艺术设计系教授方晓风首先在致辞中为本次研讨会的议题和主要内容定下了基调。

认知的多重境界不仅立足当下更是放眼世界的前提与基础

研讨会第一个板块由美术学院不同学科的新锐教师就“数字双生”话题,从多个维度阐释了艺术及设计在数字框架下对世界的揭示、遮蔽和贡献,并进行了极具价值的深度探讨和交流。

信息艺术设计系教授吴琼通过灰岛、身份镜像、天地一体化网络等作品阐释了其对“数字双生”的理解,认为虚拟世界虽然基于现实世界而生,但也有其独立的特征,两者之间的互动随着技术和社会的发展会更为紧密,也更有实效,并进而指出数据和计算给设计的对象、内容、流程和方法都带来巨大的变化,设计师需要认真研究、主动迎接挑战。

吴琼 《人工智能的活肖像》 2019

交互装置、智能算法、合成生物

乐动网页版登录入口,乐动(中国)环境艺术设计系副教授梁雯则针对“Drawing Attention”这一主题,强调环境艺术设计、空间设计、建筑室内设计等一系列相关领域的核心问题,在“数字双生”这一大概念下并未发生改变,这就要求设计师们通过多种途径创造幻觉,超越真实空间的存在,这一过程既不是复制也不是现实,而是会在复制的过程中产生新的认知。

Lissitzky普朗空间(1923)和在电子游戏中的作弊创造的“普朗”空间Noclip World(2015)

在主题为《“虚拟”和“现实”:基于玻璃材料的双向共生》的发言中,乐动网页版登录入口,乐动(中国)工艺美术系副教授李静指出,物质性的反射也是虚拟的一种,通过对玻璃雕塑立体作品、镜像虚幻空间的分析,以及利用数字双生技术对达芬奇的艺术画作的剖解得出结论,虚拟和现实的关系不仅密不可分,并且是相互渗透、双向共生的,谈论任何数字的东西都需要有其物质性的载体。

李静 《钻·石》 2018

吹制及热塑玻璃,人造钻石,不锈钢

关于“新技术与媒体的超现实意义”这一主题,乐动网页版登录入口,乐动(中国)信息艺术设计系副教授邓岩通过坠入虚空的摄影作品来深入阐述“数字双生”的意义,指出“复制”在当下最重要的意义就是我们认可复制,而不是复制本身。“数字双生”更多是一个技术层面的方式,是我们用更智慧的方式去表达人和自然共生的一种存在的可能性。

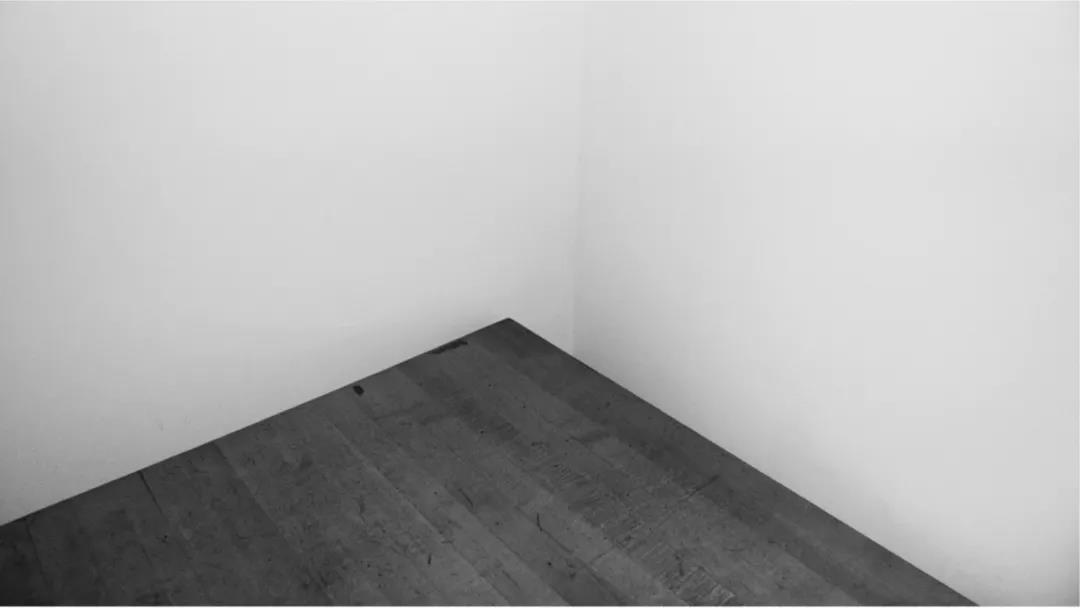

邓岩 《让地面离开墙角一厘米》2012

针对“数据地球中的时空:一个生态艺术的视角”这一主题,乐动网页版登录入口,乐动(中国)绘画系副教授封帆给出的结论是我们应该从主体的角度来看“双生”的世界,考虑如何用我们的艺术和思想来认识、回应它。身体的介入对了解一个真实的世界尤其重要,“数字双生”的时代其实就是真实与虚拟的时空观,艺术在技术面前没有任何妥协,而是把这种关系变成了一个很自然很恰当的尝试。

Ben Kinsley/Robin Hewlett 《Street with a view》 2008

作者在谷歌探测车的途径路线上安排了一场“表演”,并永远被记录在了谷歌街景中。

关于“身体与镜像”这一主题,乐动网页版登录入口,乐动(中国)信息艺术设计系主任、副教授王之纲则强调指出,每个艺术家都有自己独特的创作方式,通过对世界的理解来构建身体和镜像这种隐喻的逻辑关系,此前的艺术是一个在不断递归过程中重新塑造自我的过程。令人担心的是,随着技术发展到一定程度,人在过度释放后很可能找不到回归的路,而是变成一个发散的状态,毕竟人所参与或者能够改变轨迹的机遇还是非常少的。

CREW/Eric Joris & Urland 《EXPLORER/Prometheus ontketend》 2015

通过现实的动态捕捉和虚拟角色并置的“虚拟化身的狂欢”戏剧表演。

会仪另一个板块由学生对国际高引论文研读解析,了解全球的相关的最新实践和研究进展。

在“什么是AI艺术”这一案例中,通过阅读、分享论文《定义AI艺术的三个提议》,从列夫·马诺维奇对AI的艺术定义出发,讨论了由此引发的不同争论,再以不同的实例介绍了三种不同的AI艺术定义。在对造型的近似性以及AI的参与度等定义表示质疑的同时,也认同了难以通过人自身的身体或头脑创造的作品才是AI最终艺术定义的观点。

Daniel Ambrosi 《Bryant Park(Before the Virus)》2020

将计算摄影和Ai融合在一起,以创建一个深层的纹理环境。

在“Merge”这一案例中,通过阅读、分享论文《The dislocated home in augmented space》, 介绍了物理虚拟空间设计叠合的数字双生尝试,VR和AR与物理空间的关系,重点展示了增强虚拟现实的AR技术和现实空间生成的一种具备定位、互动等功能的“增强空间”案例,并以虚拟的实例为起点探讨了技术对人、场域、空间和家庭生活的巨大影响和改变。

松田庆一 《Hyper Reality》2015

基于AR的创造的空间增强,虚拟世界连续统一的动态叠加在物理空间之上

在“生成艺术的回溯”这一案例中,通过阅读、分享论文《从FLASH到神经网络的生成艺术工具》,将生成艺术发展过程中的工具、软件和作品悉数盘点,分析了Flash、Processing以及GAN等工具的特性,以及工具的算法对生成艺术作品呈现特质的改变,探讨了神经网络随机生成的图像和真正艺术的区别。

Mario Klingemann 《Memories of Passersby》 2018

GAN(Generative Adversarial Networks)作为工具,以历史上的绘画为基底创作的作品

还有在“当代艺术中身体的意义”这一案例中,也从不同的哲学角度回顾了身心的关系,重点诠释了身体是知觉和环境的互动中介,从互动戏剧实例列举了身体、机械操作和控制的关系作品,思考了身体、灵魂、机器控制和被控制的关系,反思了身体的自主性丧失和科技发展对生命的意义。

Marcel-li Roca《Requiem》1999

通过人向机器让渡控制来向无可避免的事情致敬。

是尾声,也是另一个开始

此次研讨会的成功举办,目的也恰恰在于,它试图在技术化生存的世界里为完成艺术及设计的深度革新提供一个全新的角度,从艺术和设计角度去重新审视虚拟和现实间的关系,以及技术的指向性,并对技术可能形成的新世界图景和构造进行讨论。从信息技术对人的空间、身体、灵魂的入侵和控制现象,以及从艺术的角度对信息技术化世界的揭示和遮蔽,进行了非常有价值的探讨和交流,其重点就在于引领大众共同去发现信息技术如何充当我们与世界之间的中介后身体与心灵的位置,以及在信息技术对我们及世界构造后的艺术价值和实现更多作为的可能性。

除了引领大众进一步开拓眼界、提升专业认知水平,更为重要的是,它还尝试为不同艺术和设计专业方向的连接和交叉建立一个连接点,进而为“数字双生”在艺术及设计研究、实践中提供能够实现创新发展的更多可能性。在越来越强调技术化生存的当下,更需要艺术的介入、揭示、甚至对抗,才能去建立一个更为完整的世界。

这次会议仅仅是个开始,后续对数字虚拟世界的更多的交叉学科研讨还会持续,开启这样的讨论显然是重要的社会价值和时代意义的,这是此次研讨会值得关注与探究的关键所在。

直播研讨会嘉宾合影

图、文:环境艺术设计系副教授 涂山